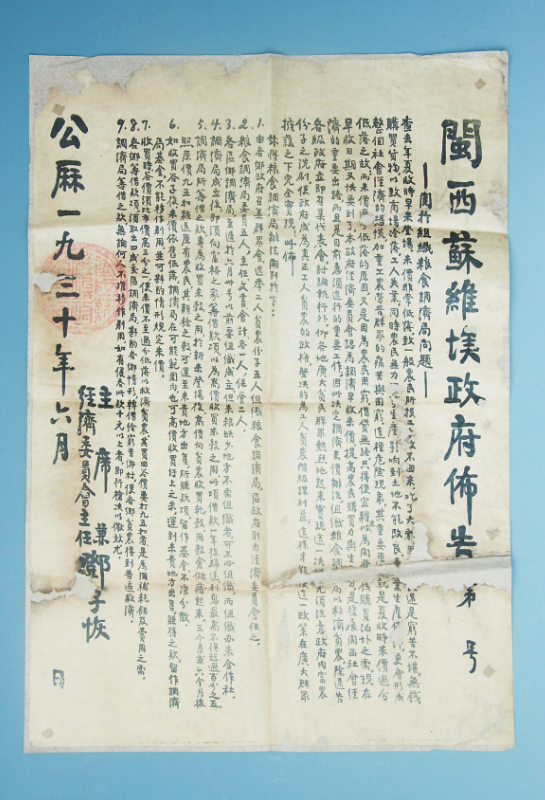

1930年6月闽西苏维埃政府“关于组织粮食调济局问题”的布告

这是一份1930年6月,由闽西苏维埃政府颁布的“关于组织粮食调济局问题”的布告。布告长62.5厘米,宽43.5厘米,重18克,属国家一级文物,现收藏于长汀县博物馆。系于1988年由长汀县策武乡李田村王长庆捐赠。

布告内容主要是号召各地成立粮食调剂局,分前后两部分阐述,前半部分分析了闽西当前社会经济的大环境,指出“调剂早收米价,提高农民购买力与生产力,是发展闽西社会经济的重要出路,而且是目前急需进行的重要工作,因此决定调剂米价办法,组织粮食调剂局以救济贫农”,还强调了必要的注意事项。后半部分列出九条筹办粮食调剂局的具体事宜,从机构组织到资金、谷价等都做了明确的规定。布告左侧边中部盖有闽西苏维埃政府印章,落款为“主席兼经济委员会主任 邓子恢 公历一九三十年六月”。

1929年割禾时,闽西各地出现谷贱伤农的剪刀差现象,“一方面农产品飞快降价,另一方面城市工业品反而涨价(尤其是盐、糖、洋油等涨的快)”“这种剪刀现象实际上仍是剥削农民。农民以多量农产品,只能换取少量工业品”“这种剥削简直比任何方法还要厉害,农民受了这种剥削必然要穷困下来”,发展下去,“结果必然是商场冷落,百货滞销,接下去就是工业缩小,工人失业日益增多,而形成整个社会的经济衰落”。

围绕如何解决“剪刀差”问题,闽西等地开始制定并执行新的经济和商业政策。1930年3月18日,在闽西第一次工农兵代表大会宣言中指出:“统筹闽西社会经济之发展与调节,使纸、木、烟能够输出,外来生活必需品源源而来,调节粮食金融,以解决赤色区域群众之生活问题”。宣言发布后,很快到夏收季节,粮食价格与“剪刀差”问题又迫在眉睫。

1930年6月1日,闽西工农民主政府经济部发表了《调查米价宣传大纲》,指出:“1、米价低落贫民吃亏2、米价低落会使商场冷落工人失业3、米价低落影响到生产减少4、调剂米价实目前重要工作5、米价低落的原因6、高价买谷7、高价买米8、筹款方法9、调剂局要贫农自己来干10、要调米价先要整理苏维埃11、调剂米价的根本政策是要扩大斗争”。

为打击奸商,平抑粮价,保障根据地军民的粮食供应,1930年6月,闽西苏维埃政府颁布“关于组织粮食调济局问题”的布告,号召各地成立粮食调剂局。在布告中明确规定“1.由各乡政府召集群众会,选举工人贫农分子五人,组织粮食调剂局,区政府则由经济委员会任之。2.粮食调剂局委员五人,主任、文书、会计各一人、保管二人。3.各区、乡调剂局至迟于六月卅号以前要组织成立,但米粮缺少地方不须组织者可不必组织,而组织办米合作社。4.调剂局成立后,即须向富裕之家筹借款项,以为高价收买米谷之用,此项借款一年后归还,利息最高不得超过百分之五。5.调剂局所筹借之款,专为收买米谷之用,于新米登场后,高价向贫农收买干谷,用谷仓储藏起来,三个月或六个月后,照原价九五扣粜还(给)农民,其粜余之谷,可运至米贵地方出售,所赚款项,留作基金不准分散。6.如收买谷子后,米价依旧低落,调剂局在可能范围内,也可高价买圩上之米,运到米贵地方出售,赚得之款,留作调剂局基金,不能移作别用,并可斟酌情形规定米价。7.收买时,谷价须比市价高三分之一,使米价不致过分低落,以救济贫农,其买回谷价要打九五扣者,是为弥补耗蚀及费用之需。8.各乡筹借款项,须取出四成交区调剂局,斟酌各乡情形,转借给穷苦乡村,使各乡贫农得到普遍救济。9.调剂局筹借之款,无论何人不准移作别用,如有侵吞此款十元以上者,即行枪决以儆效尤。”

由于在筹办粮食调剂局的过程中,因缺乏经验,各地在筹款项方面,发生了违反政策的现象。为此闽西苏维埃政府主席兼经济委员会主任邓子恢,于1930年7月9日发布《关于粮食调剂局问题》通告第八号,重新规定粮食调剂政策。此后,粮食调剂局在闽西各地得到顺利发展。

粮食调剂局的创建始于闽西,这是中国共产党在闽西开展经济建设的一大创举。

根据闽西根据地这一经验做法,在政府的推动和督促下,中央根据地粮食调剂局遍及各县、区和重要圩场,其组织系统和领导关系也逐渐健全了。1933年4月28日,中华苏维埃共和国临时中央政府人民委员会训令第十号,正式决定中央成立国民经济部,下设粮食调剂局等机构;要求省县两级成立国民经济部,下设相应机构。1933年底,为了加强对粮食工作的统筹管理,中央决定成立粮食部,粮食调剂局归粮食部领导。

粮食调剂局主要通过购、销、调、存业务,打击奸商,平抑粮价,保证军需民食;同时,有计划地组织粮食出口,以换回食盐、布匹、材料等日用必需品,供给军用,改善人民生活。

在苏区建设与巩固时期,应对解决“剪刀差”问题,是中国共产党在具体的革命实践中不断边调试边进行的。粮食调剂局是苏区经济调控的重要手段之一。自粮食调剂局成立以来,在打击奸商、平抑粮价、调节民食、接济军粮、改善工农生活等方面,起到了显著的作用。通过稳定粮食市场,增强了苏维埃政府对工农产品的物资控制能力,使苏区“剪刀差”问题有一定缓和,为苏区的经济稳定和发展提供了保障,也为后来的经济建设提积累了宝贵的经验。(李鸿)

主要参考资料:《中央革命根据地财政经济史长篇》等

在线读刊

在线读刊 微信

微信

微博

微博 手机版

手机版